Le feu qui a ravagé le massif des Corbières a laissé derrière lui un paysage de désolation et des vies bouleversées. Classé parmi les plus grands incendies de forêt qu’ait connus la France, ce « mégafeu » a touché plus de seize communes de l’Aude, au sud-ouest de Narbonne, et a consumé plus de 17 000 hectares, soit le plus important sinistre de ce type du XXIᵉ siècle en France. Vingt-cinq personnes ont été blessées et une femme d’environ soixante ans a perdu la vie. Des centaines d’habitants ont tout perdu, maisons et biens compris. Parmi eux figure un visage connu du grand public : Ludovic, candidat de la dix-neuvième saison de L’amour est dans le pré.

Un viticulteur de 28 ans frappé par le feu

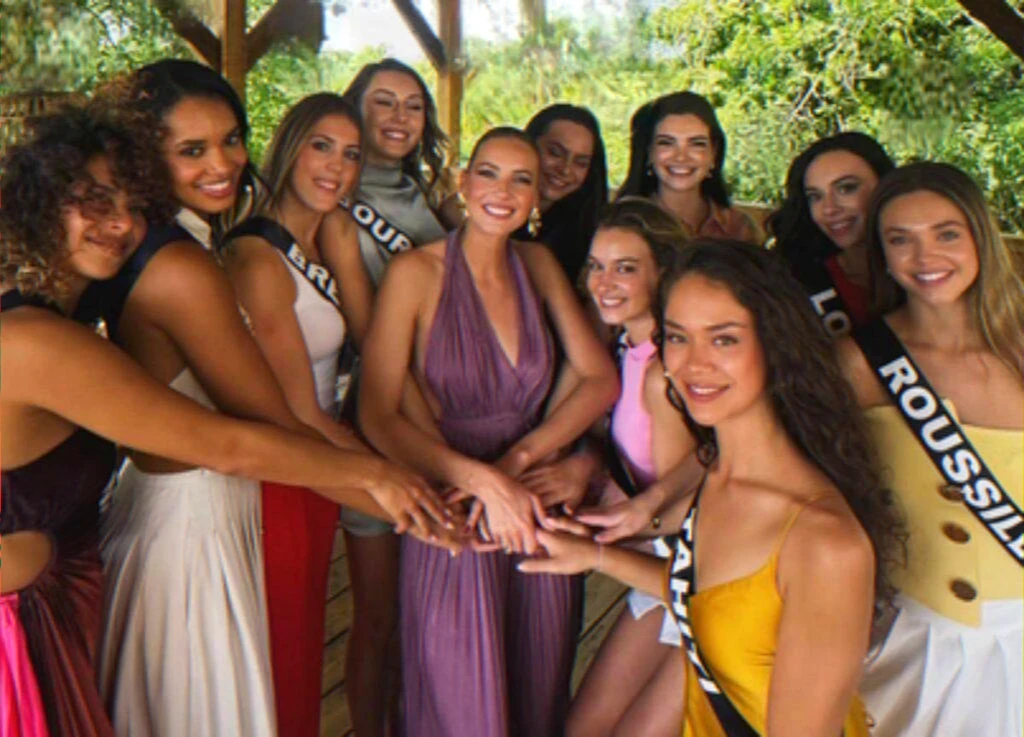

Ludovic, 28 ans, originaire d’Occitanie et viticulteur de profession, s’est exprimé sur Instagram pour témoigner de l’ampleur du sinistre sur ses terres. Accompagné de sa compagne Julia, qu’il a rencontrée grâce à l’émission diffusée sur M6, il a partagé des images de parcelles entièrement carbonisées. « Hier soir, je me suis rendu sur mes terres… Cela est catastrophique. En ce début de mégafeu, on a tout perdu. Maison, agriculture, végétations, souvenirs… Tout est perdu en cendres », a écrit le jeune homme.

Les photographies publiées par le couple montrent des vignobles calcinés, des sols noircis et des restes de bâtiments réduits à l’ossature. Le message, sobre et poignant, illustre la double peine subie : la perte des moyens de subsistance et la disparition d’objets chargés d’histoire personnelle.

Appel à la solidarité et besoins concrets

Dans leurs publications, Ludovic et Julia lancent également un appel aux autres agriculteurs et habitants de l’Aude afin « de se relever pour faire perdurer cette agriculture ». Ils insistent sur des besoins immédiats et concrets : « points d’eau et d’irrigation » pour tenter de sauver ce qui peut l’être et pour organiser la reconstruction des parcelles les plus touchées.

Ce type d’appel souligne l’importance d’une réponse coordonnée sur le terrain, entre services de l’État, collectivités locales et acteurs agricoles. Les premiers secours humains et matériels ont porté sur l’évacuation des personnes, l’extinction des foyers et la protection des zones encore sauvées. Mais pour les agriculteurs, le travail à venir est long : réhabilitation des sols, remplacement des plants et reconstruction des outils de production.

Indemnités et reconnaissance de la catastrophe

Sur le plan administratif et financier, l’État devrait reconnaître la catastrophe naturelle, étape qui ouvre droit à des indemnisations pour les agriculteurs et autres sinistrés. Toutefois, cette procédure prend du temps : il faudra plusieurs semaines, voire davantage, avant que les premières aides puissent être versées et que les démarches d’indemnisation soient effectives.

Pour un jeune exploitant comme Ludovic, qui bénéficie d’une visibilité médiatique et d’un soutien moral de la part des téléspectateurs, l’attente reste néanmoins lourde de conséquences. Si sa notoriété peut l’aider à mobiliser des soutiens, les mois qui viennent s’annoncent difficiles sur le plan professionnel et financier.

Au-delà du fait divers : un territoire fragilisé

L’incendie du massif des Corbières met en lumière des enjeux plus larges : la vulnérabilité des territoires agricoles face aux aléas climatiques, la protection des infrastructures d’irrigation et la nécessité de plans de prévention adaptés. La mobilisation des pompiers, des services de l’État et des bénévoles a permis de limiter l’étendue finale du sinistre, mais les conséquences écologiques et économiques restent lourdes.

Les victimes, parmi lesquelles figurent des familles entières et des exploitants agricoles, devront affronter un double travail de reconstruction matérielle et de reconstruction de la vie quotidienne. Pour beaucoup, la perte ne se réduit pas à une question d’indemnité : il s’agit aussi de retrouver un lieu de vie et une identité professionnelle.

Ludovic et Julia ont choisi de partager leur douleur et leurs besoins publiquement. Leur témoignage, relayé sur les réseaux, rappelle que derrière les chiffres et les hectares détruits, il y a des trajectoires humaines fragilisées, qui demandent du temps, des moyens et de la solidarité pour se relever.